Communauté Lesneven – Côtes des Légendes (29) : recul du trait de côte et scénarios à court, moyen et long termes

Thématique(s): Aménagement, urbanisme et habitat - Outils de planification

Infos pratiques

Adhérent : 2021

Maire : Pascal Goulaouic

Adresse : Plounéour-Brignogan-plages, France

Téléphone : 02 98 83 40 06

Nbre d’habitants : 1962

Superficie : 14,28 km²

Intercommunalité : Communauté Lesneven Côte des Légendes

Contact BRUDED : Maïwenn Magnier

Autres expériences de Kernouës, Plounéour-Brignogan-plages, Saint-Frégant, Saint-Méen

La communauté de communes s’est investie dès 2020 dans la réalisation d’un diagnostic des espaces littoraux concernés par les mouvements du trait de côte pour en définir une stratégie à 30 et 100 ans. La démarche qui s’est accompagnée d’une large communication auprès des habitants va entrainer des choix parfois douloureux en matière d’aménagement.

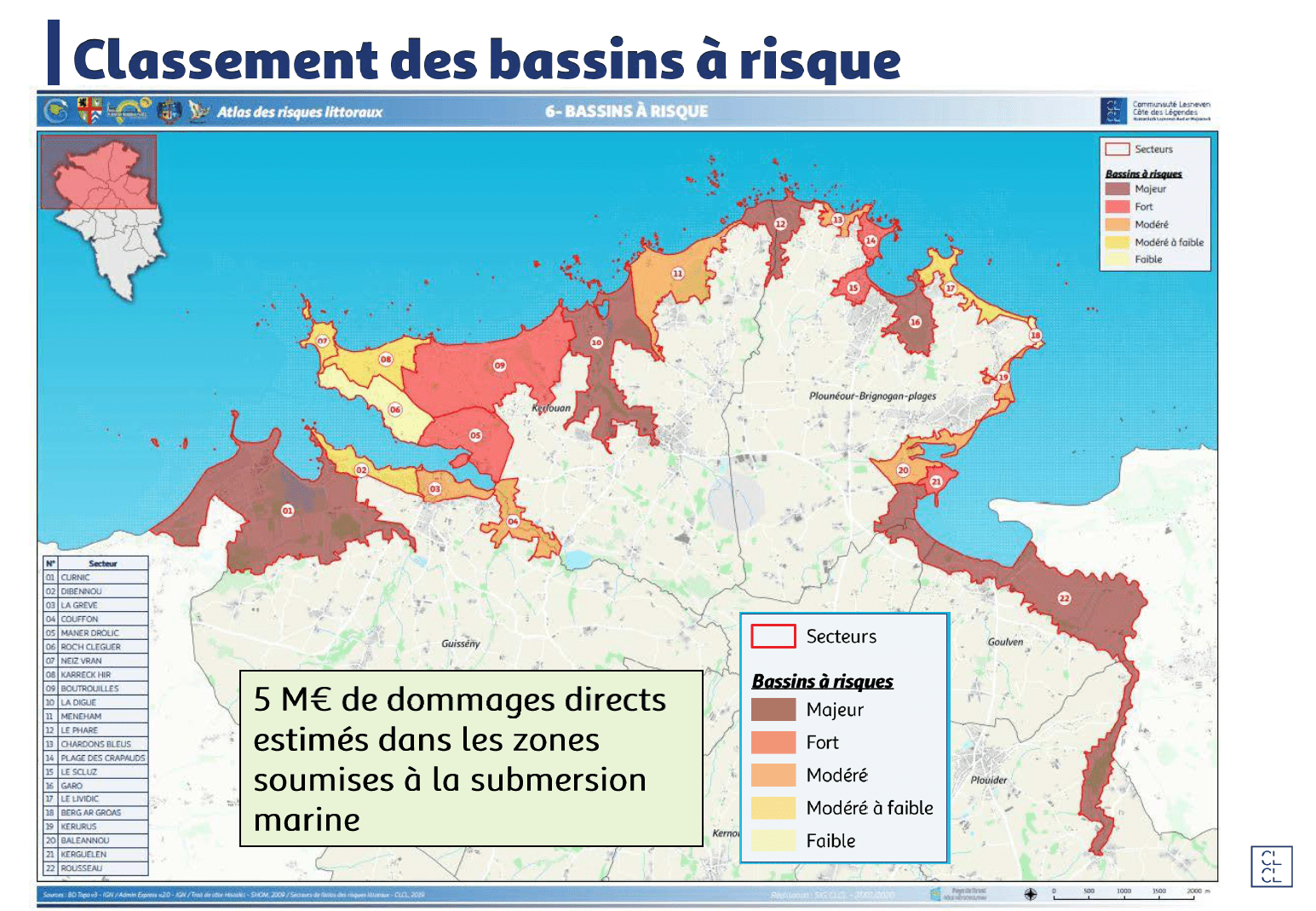

La communauté de communes, 28 146 habitants, est située entre terre et mer au nord du Finistère. Cinq des quatorze communes de la communauté présentent 44 kms de linéaire côtier de côtes sableuses, rocheuses, vaseuses alternée de zones humides et anthropisées avec la présence de trois digues et de nombreux ouvrages, dont 5 kms sont en forte érosion et/ou vulnérables à la formation de brèches en tempête. Très attractive sur le plan touristique grâce à ce linéaire côtier et paysager remarquable, elle est très exposée aux problèmes d’érosion et de submersion marines, auxquelles elle tente de faire face. 3 900 personnes, 20 entreprises et 275 hectares de surface agricole sont potentiellement affectés par l’évolution du trait de côte. 740 hectares de zones basses se trouvent à une altimétrie inférieure au niveau de référence et soumises au risque de submersion.

Le contexte

La zone littorale de ce territoire intercommunal est composée majoritairement d’espaces dunaires et subit un recul important qui va affecter les logements, les équipements (publics ou privés) et les réseaux. Les zones qui avaient été poldérisées et protégées par des digues montrent de grandes fragilités aujourd’hui.

En 2016-2017, un premier appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est lancé par la DREAL Bretagne qui a permis à la Communauté Lesneven côte des Légendes d’élaborer un livret d’alerte.

Dès janvier 2018, la Communauté Lesneven côte des Légendes prend la compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondation (GEMAPI). Une chargée de mission est ainsi embauchée pour accompagner les élus qui défendent une politique ambitieuse et partagée. En 2021, ils votent la mise en place d’une taxe GEMAPI qui prélève 10€/an/foyer fiscal, augmentée ensuite à 15€ sur les impôts fonciers (plafonnée au niveau national à 40€). Cela représente une somme de 335 000€ en 2024 qui est directement fléchée vers des actions en lien avec le recul du trait de côte (travaux ou études).

Toutes les communes doivent participer à l’effort face aux enjeux que le recul du trait de côte implique, qu’elles soient littorales ou non, car tout le monde va à la plage !

Claudie Balcon, maire de Lesneven, commune non littorale, et présidente de la CC

C’est à l’échelle communautaire que la question du recul du trait de côte émerge en 2020. Les élus plus concernés par le phénomène (Guisseny, Kerlouan, Plounéour-Brignogan Plages, Plouider et Goulven) ont alors choisi de porter le sujet, soutenus par la présidente de la CC Lesneven Côtes des Légendes. « La Communauté de communes a choisi de s’inscrire, dans le cadre de cet AMI, sur la stratégie de recomposition de son territoire face aux risques littoraux liés au dérèglement climatique. »

La communauté de communes a pris le sujet très à cœur en organisant notamment des ateliers d’information et de concertation avec le public et elle n’a donc jamais nié, ni caché ces risques et leurs conséquences sur son territoire et ses habitants

Sandrine Abgrall, maire déléguée – Plounéour-Brignogan Plages

Démarrage du projet

La Communauté de communes souhaitait améliorer sa connaissance sur les risques littoraux liés au changement climatique. Aussi, elle choisit de répondre au deuxième Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) intitulé « Pour une gestion durable du trait de côte dans le cadre de l’adaptation des territoires maritimes au changement climatique » lancé par la DREAL Bretagne, la Région et le Cerema. Cela lui permettra de définir une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC). C’est le point de départ d’une démarche de choix d’aménagement et de recomposition territoriale en fonction des risques littoraux. Le diagnostic approfondi du territoire permettra de dégager des pistes de solutions à envisager à court, moyen et long termes.

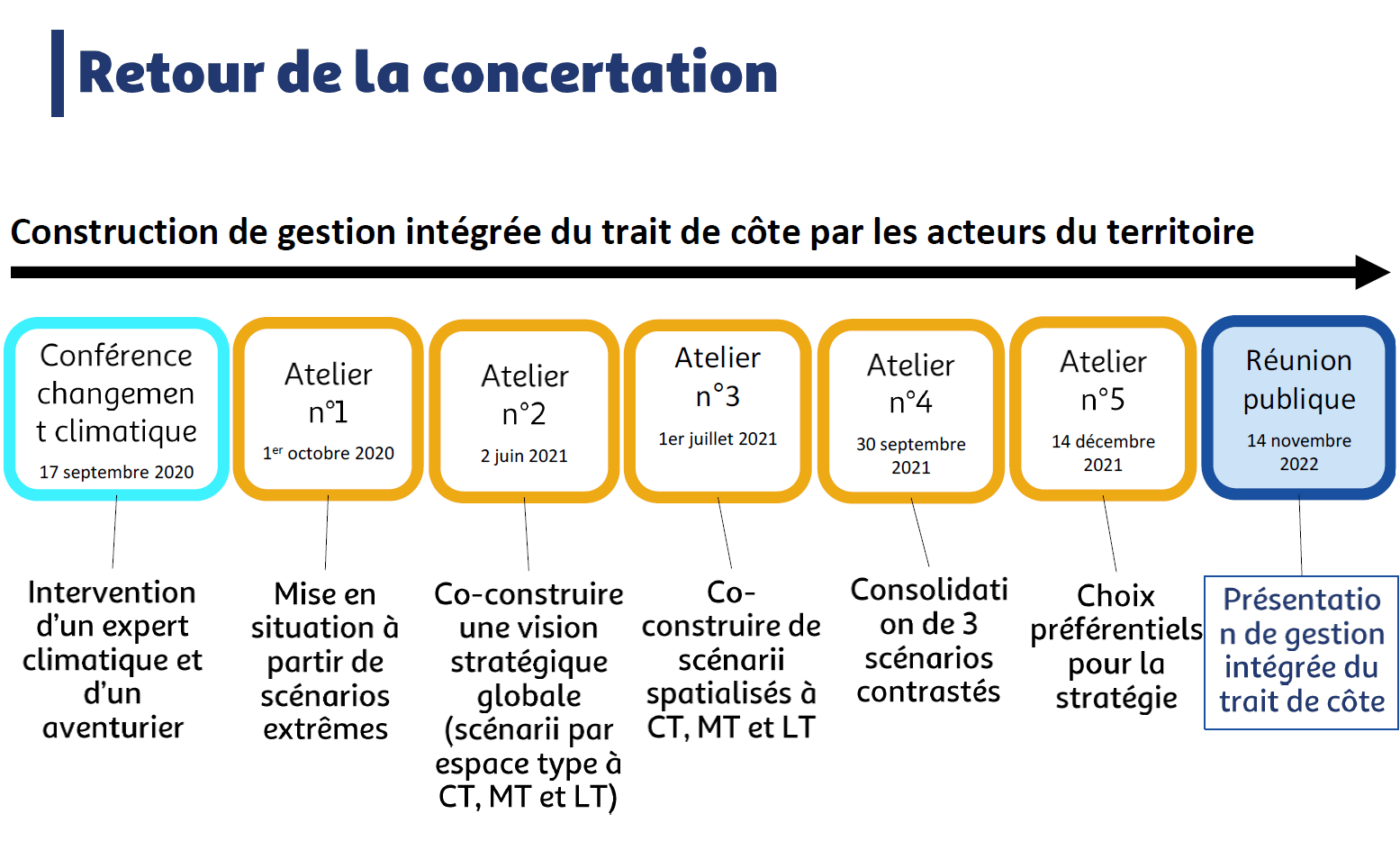

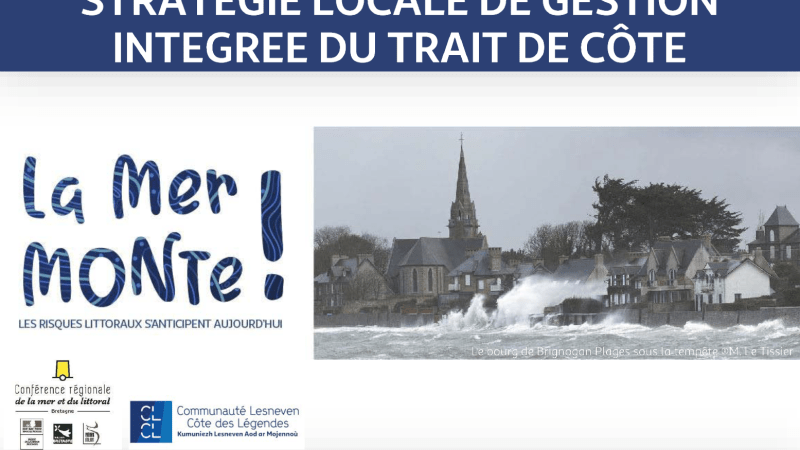

La mer monte : une étude menée avec les habitants

Menée de 2020 à 2023, l’étude intitulée « La mer monte » est portée principalement par deux élus (Claudie Balcon, présidente et maire de Lesneven et Raphaël Rapin, vice-président à l’aménagement du territoire et à la prévention des inondations et maire de Guisseny). Elle est co-construite avec les habitants et les élus : six ateliers sont organisés qui donnent lieu à une restitution publique ; cette phase est rendue difficile à mener en pleine période du covid. Les personnes participant aux ateliers ont montré qu’elles étaient déjà bien sensibilisées au sujet. Un comité de pilotage, porté par les commissions aménagement et littoral de la communauté de communes, valide les étapes de l’étude. Huit des quatorze communes du territoire y étaient présentes.

Le travail est confié à deux bureaux d’études (Artelia et Commun Accord) qui réalisent les analyses évaluatives sur les secteurs à risques identifiés, permettant d’éprouver la faisabilité technique, juridique, environnementale et financière des différents scénarios.

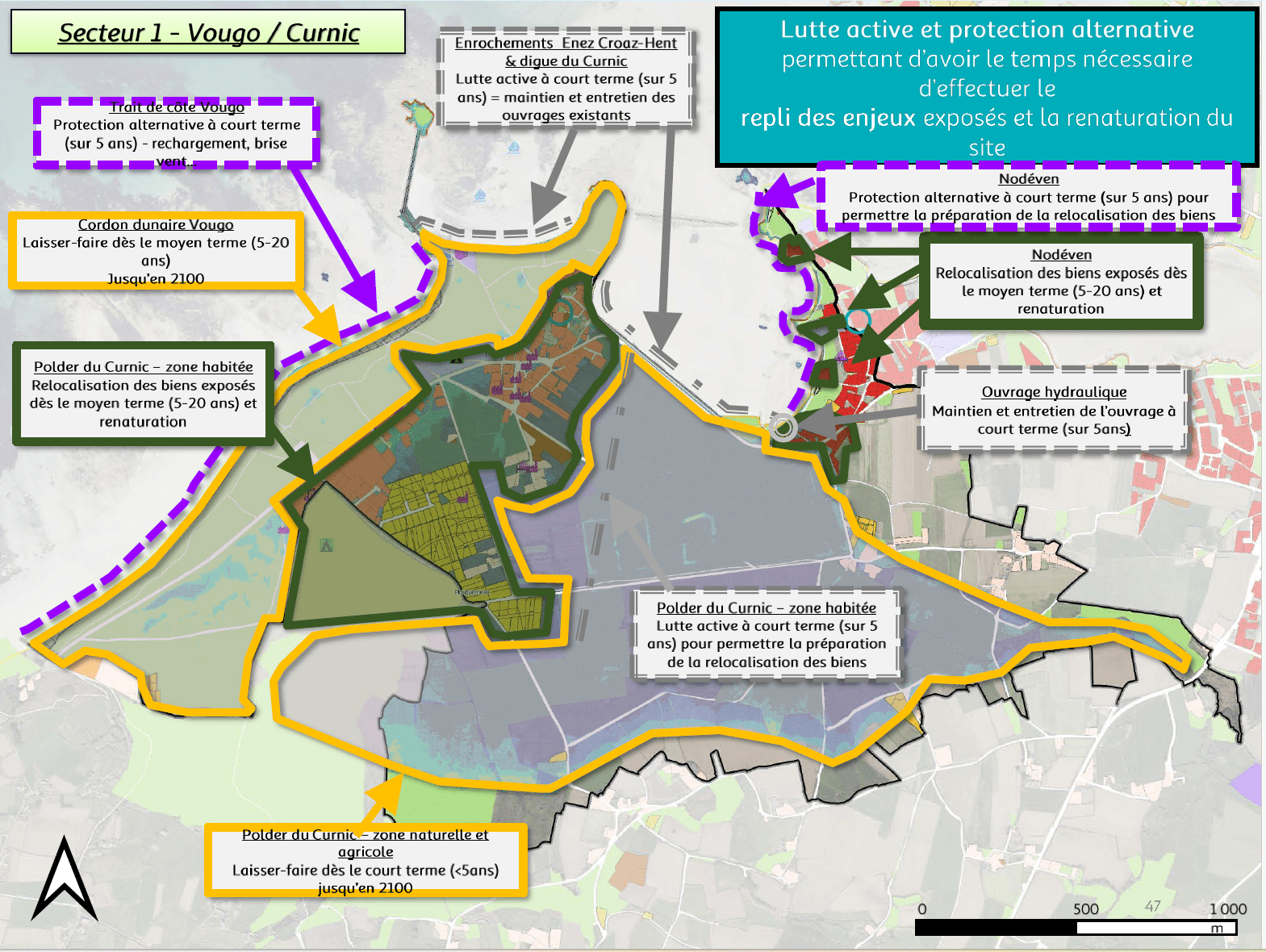

En premier lieu, l’étude définit une stratégie locale de gestion du trait de côte. Le second objectif est la retranscription des connaissances dans le PLUi. Elle va ainsi définir, dans les 22 secteurs géographiques identifiés, les stratégies à mettre en œuvre entre le « laisser faire » et « l’intervention lourde » en passant par des options intermédiaires. Ce travail s’est avéré bien plus complexe qu’il n’y paraissait au départ.

Déroulement en cinq phases

- Phase 1 : Consolidation de l’état initial et synthèse de la vulnérabilité générale du territoire projetée à l’échéance 2100. Cette phase de diagnostic permet un approfondissement des éléments de connaissance et une synthèse de la vulnérabilité du territoire sur 22 bassins à risques identifiés ;

- Phase 2 : Propositions de deux à trois scénarios de gestion et d’aménagement sur la base des orientations d’actions par typologie d’espace. Tous les participants ont pu émettre un choix de scénario par secteur identifié. Ces choix ont grandement nourri les débats au sein du copil. Le conseil communautaire a ensuite voté pour valider les stratégies proposées qui reprennent des scénarii très différents selon les 22 bassins à risques identifiés ;

- Phase 3 : Bilan de l’étude et formalisation d’une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC) déclinée en plan d’actions opérationnelles ;

- Phase 4 : Mise en œuvre de différents supports de communication tel un atelier de restitution (décembre 2022) et un document de synthèse.

Le document « La mer monte » a été diffusé et partagé assez largement auprès du public. « Les informations concernant les risques élevés sur certains terrains sont même communiqués aux notaires afin de prévenir les futurs acquéreurs (et vendeurs) ; cela n’a eu aucune incidence sur les prix des transactions immobilières à ce jour » se désole Sandrine Abgrall.

- Phase 5 (en parallèle des phases 2, 3 et 4) : Déclinaison de la stratégie dans les OAP (intégration des risques côtier) et traduction réglementaire dans le Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Ce dernier est applicable depuis septembre 2024.

Choix politique et vote de la stratégie

Pour chacun des vingt-deux bassins à risques identifiés, les bureaux d’étude proposent différents scénarios qui se déclinent en trois niveaux : 1/ zéro intervention = laisser faire (la nature), 2/ intervention minimale pour « sécuriser » et maintenir les équipements existants ou 3/ intervention forte pour créer et mettre en œuvre une lutte active en créant des aménagements de défense pour protéger les équipements et le bâti existants, à plus long terme. Le copil devait ensuite se prononcer sur les niveaux de stratégie à adopter pour chacun des 22 bassins à risques.

En conseil communautaire, chaque commune a pu défendre le niveau de stratégie sur les secteurs les concernant. En s’appuyant sur les différents avis, l’ensemble des élus ont alors voté, pour chaque bassin à risque, un niveau de stratégie 1, 2 ou 3. Il n’était pas question de voter une seule stratégie pour l’ensemble du territoire où les enjeux diffèrent largement de l’un à l’autre.

Ce vote a fait débat au sein des élus qui ne partageaient pas tous la même vision ou la même compréhension des enjeux, ce qui pouvait manquer de cohérence pour certains. « L’issue à court-moyen et long termes (…) est déjà connue car nous savons tous qu’il faudra, sur les zones les plus exposées, organiser le repli, la relocalisation et la renaturation des sites. (…) Engager (…) l’argent public pour une lutte active proposée sur certaines zones (…) nous semblent inadapté et inviterait à penser que le territoire est protégé et que le problème n’existe plus (…). Il ne s’agit pas de ‘laisser faire’ en tournant la tête mais bien de ’vivre avec les risques’ c’est à dire informer, prévenir, adapter et accompagner l’ensemble des acteurs de notre territoire. Il nous parait plus opportun d’attribuer ces fonds publics fléchés pour lutter contre l’aggravation du dérèglement climatique. (…) Abonder aux actions ciblées dans notre PCAET nous semblent un meilleur choix politique » (extrait de l’argumentaire présenté par les élus de Plounéour-Brignogan-Plages en conseil communautaire). Au final, malgré quelques abstentions encouragées par cet argumentaire, la stratégie par bassin de risque est validée.

Des choix qui se concrétisent

Certaines communes ont ainsi choisi des stratégies d’intervention fortes dans le but de se donner du temps pour trouver des solutions pérennes et acceptées des habitants. C’est le cas de Guisseny qui a, par exemple, mis en œuvre un chantier de déplacement de 20 000 m3 de sable d’une dune à l’autre en 2025, afin de ‘protéger’ de nombreuses habitations situées en terrain arrière dunaire, sujet à un fort recul : « Ce type d’opération est temporaire. Elle vise à freiner l’érosion et à protéger les biens et les personnes le temps de préparer la suite. On ne pourra pas répéter ces interventions à l’infini. Ce n’est pas viable techniquement ni soutenable financièrement » explique Raphaël Rapin, maire de Guisseny et vice-présidente communautaire. « Il y a parfois de l’incompréhension, c’est normal. Ce n’est pas évident d’entendre qu’un lieu auquel on tient pourrait être envahi par la mer dans quelques décennies », précise-t-il.

Et demain ?

Pour autant, malgré les différences d’approches, tous les élus actent que l’issue est bien celle de voir près de 500 logements et/ou équipements subir des dégradations plus ou moins importantes sur le long terme. C’est pour cela, qu’au-delà d’une stratégie, les élus doivent aussi imaginer dès aujourd’hui les moyens et les outils concrets pour intégrer ce recul du trait de côte et ses conséquences.

Des réponses mises en œuvre

- Intégration au PLUI. Des cartes présentant les aléas faibles/forts ont été intégrées au PLUi. Un zonage UHds (zones urbaines à vocation d’habitat et d’activités compatibles – soumis au risque d’inondation par submersion marine) a aussi été créé. Il définit des zones urbanisables inconstructibles, du fait de leur possible submersion : « seules les extensions limitées des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi-H, ainsi que les annexes, y sont autorisées sous réserve de rehausser le premier niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 30 cm au-dessus du niveau marin de référence » (extrait du PLUi).

Des réflexions à mener

- Le plan d’aménagement de prévention des inondations (PAPI) est un dispositif qui permet aux collectivités de contractualiser avec l’état pour identifier des risques et des enjeux, et parfois déroger à la loi littoral ou densification pour permettre des constructions sur des zones aujourd’hui inconstructibles, dans le cas d’un recul avec un volet renaturation important ;

- Le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (BRAEC) est issu de la loi climat et résilience. Il a été créé pour permettre de gérer, temporairement, des biens immobiliers situés dans les zones exposées au recul du trait de côte. Il pourrait permettre aux collectivités d’acquérir des terrains mis en location et qui bénéficieraient de droits à construire dans des zones de repli, si tant est qu’on trouve les moyens financiers ad’hoc. La CC pourra envisager cet outil seulement une fois que les cartes (avec visée prospectives 0 à 30 ans et 30 à 100 ans) issues du décret désignant les communes à risques’ seront finalisées (fin 2025).

Aujourd’hui, les maisons qui représentent les plus gros risques ont été identifiées mais les échanges avec les propriétaires à ce propos n’ont pas encore eu lieu, faute d’éléments spécifiques à leur donner les concernant. De nombreuses questions demeurent aujourd’hui en attente de réponses… : comment accompagner les propriétaires ? comment et quelle obligation de « renaturer » les espaces ? quelles adaptations ? quelles solutions ? quels outils, quels moyens…

Notre rôle, en tant que collectivité, est de dire la vérité, d’expliquer les enjeux et d’agir. Le climat change. Le trait de côte bouge. Et il faut s’y adapter, sans céder à la panique, mais sans nier la réalité non plus.

Raphaël Rapin, maire de Guisseny

vice-président à l’aménagement du territoire et à la prévention des inondations

En savoir plus

- Outils liés à la prévention des inondations

- La stratégie locale de gestion du trait de côte « La mer monte »

- L’atlas des 22 bassins à risque identifiés

- Les scénarios présentés au public et votés en conseil communautaire

- Modèles 3D de l’élévation du niveau de la mer

- Évolution du trait de côte (coast appli)

Rédigé en octobre 2025